こんにちは、シャドーボックス職人のray(@ray_shadowbox)です。

前回は「カードの曲げ方」について解説しました。

今回は、いよいよシャドーボックスの最終工程

組み

について解説していきます。

ここまでこれば、シャドーボックスの完成は目の前です!

シャドーボックスの組み方について

用意するもの

木工用ボンド

シャドーボックスのパーツの接着には木工用ボンドを使用します。

- 乗せてからパーツの微調整ができる。

- 乾くと透明になるので作品を汚さない。

などなど、木工用ボンドはシャドーボックスと相性抜群!

とくに速乾タイプのものがオススメです。

瞬間接着剤だとカードがヨレたり、インクが滲んだり、強力過ぎてパーツの位置の微調整ができなかったり。

シャドーボックスと瞬着はなにかと相性が悪いのです。

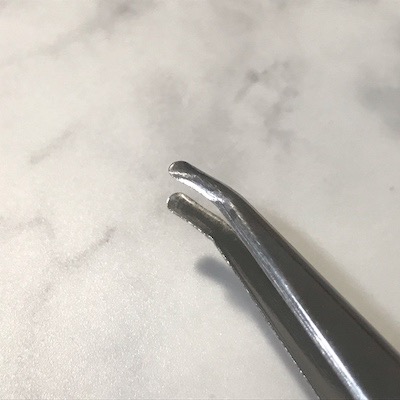

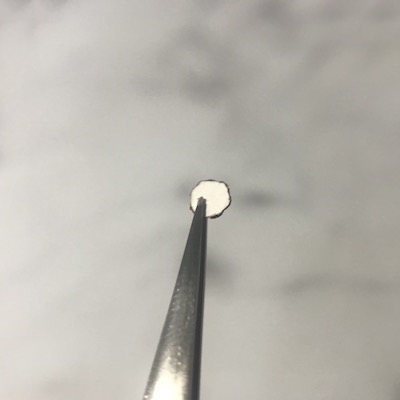

ピンセット

細かいパーツを取り扱うときのために、ピンセットを用意しておくと便利です。

先が平型のモデルを使うと、カードを傷つけずにパーツを掴めるのでオススメです!

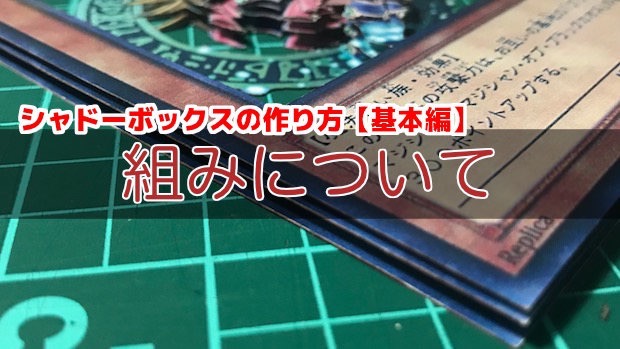

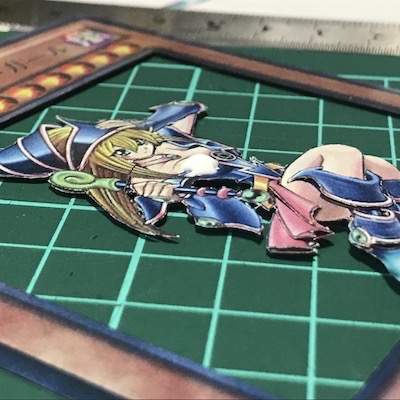

カードを重ねていく

それでは実際に「組み」の作業に入ります。

切り抜いたカードを、階層順に重ねていきます。

組みの作業では奥のパーツから順番に乗せていきます。

絵柄の前後を考えながら、パーツを乗せる順番を決めていきましょう!

パーツの立体感や飛び出し具合によって、ボンドの量を調整します。

たわわなおっぱいにはボンドを盛りに盛っていきます…!

小さいパーツにはピンセットを使います。

一度ボンドを使い始めると、作業は時間との戦いになってきます。

臆せずに、どんどん組み上げていきましょう!

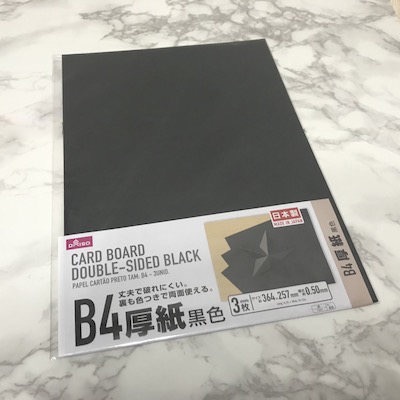

スペーサーについて

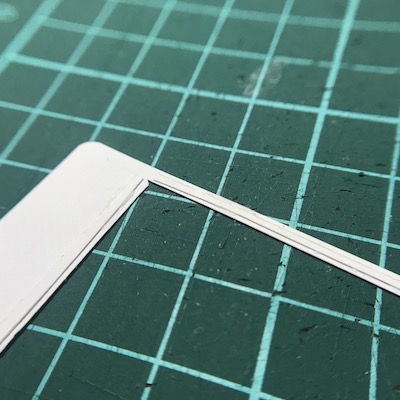

カード同士の距離をひらくために「スペーサー」を噛ませましょう。

いらないカードの切れ端などを利用して作ります。

小さなパーツを浮き上がらせるときにも、スペーサーは有効です。

スペーサーの作り方

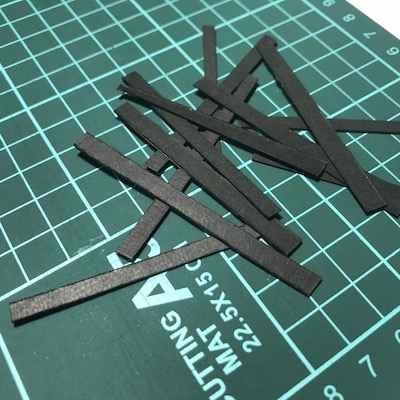

一番自由度が高いのは、厚紙を使う方法。

厚紙を必要なサイズに合わせて量産。

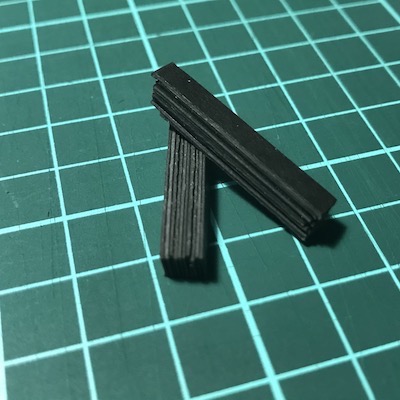

切り出した厚紙をボンドを使って重ねていきます。

こちらは5mmぶん重ねたスペーサー。

カード同士の間隔が広くなると、作品がダイナミックに見えます!

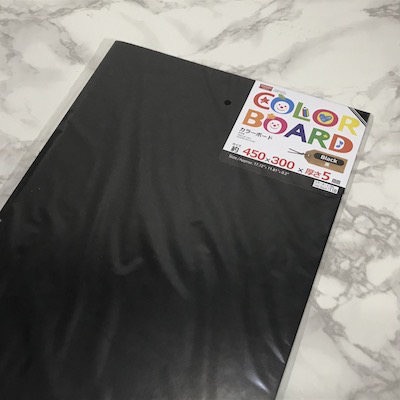

5mm以上の隙間をあけたい場合には、カラーボードを利用するのもお手軽です。

カラーボードは断面も黒いので、安心してシャドーボックスに使えます!

奥行きを付けすぎると、かえって不自然になってしまう場合があります。

作品の構成をよく考えながらスペーサーの厚さを決めましょう!

スペーサーの重要性

スペーサーの厚さひとつで、シャドーボックスの印象は大きく変わってきます。

いろいろ試して、自分なりの理想の方程式を見つけてみてください!

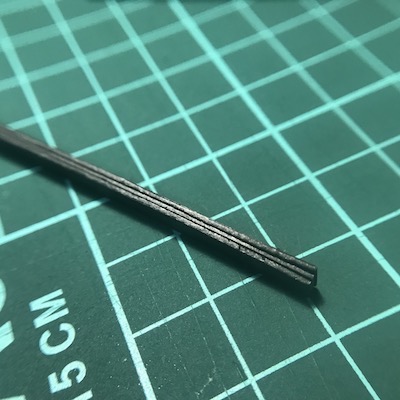

この1mmにも満たない薄いスペーサーがカードの立体感を左右するのです!

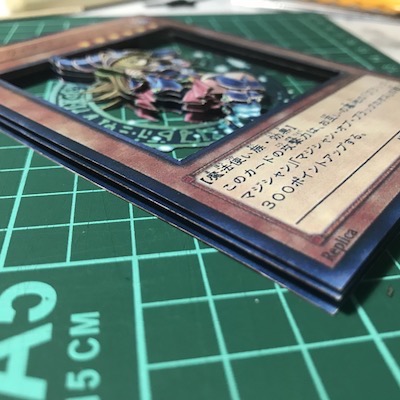

シャドーボックスの完成

遊戯王カードのブラック・マジシャン・ガール(15AY-JPB03)を使用したシャドーボックスが完成しました!

以上の「基本編」の工程を経て、ひとつの作品ができあがりました。

このシャドーボックスには、トップコートコーティングやUVレジン加工など「基本編」では解説しなかった技術も使用しています。

そのあたりの追加技術はこれから「応用編」で紹介していこうと思っています。